Als Grüne hatten wir viel vor. Wir wollten die Bundestagswahl deutlich gestärkt gewinnen. Einige Voraussetzungen waren günstig: Wir hatten einen enormen Zuwachs an Mitgliedern, eine hoch motivierte Parteibasis und es gab keine groben Schnitzer im Wahlkampf. Dennoch blieb das Ergebnis deutlich hinter vielen Erwartungen zurück. Woran lag das? Einige Thesen.

- Zum Start der „Ampel“-Koalition mussten wir Grüne uns besonders bewähren und wir bewährten uns: Es galt, nach dem 24. Februar 2022 sehr schnell auf die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu reagieren: Es wurden – ganz unideologisch – die Laufzeiten von zwei Atomkraftwerken verlängert und Öl und Gas beschafft, um Energieengpässe in Europa zu vermeiden. Die Koalition erwies sich auch als entschlossen handlungsfähig, als es darum ging, Unternehmen und Bürger/innen angesichts der enormen Inflation zu unterstützen. In den Umfragen („Sonntagsfragen“) stiegen wir ab Ende April bei verschiedenen Instituten auf Werte von um 20 Prozent, im Juni 2022 erstmals auf 25 Prozent und im August auf 26 Prozent, gleichauf mit der CDU/CSU (ZDF-Umfragen). Der Höhenflug hielt einige Monate an. Im Frühjahr 2023 fielen wir in den ersten Umfragen auf Werte von unter 15 Prozent (das Ergebnis der Bundestagswahl im September 2021), ab Mai 2023 ordneten die Umfragen der meisten Institute uns unter der 15-Prozent-Marke ein. Was war geschehen? Ende Februar 2023 wurde das „Heizungsgesetz“ im Stadium eines Referentenentwurfs durchgestochen und Robert Habeck geriet stark unter Druck. Die BILD zog eine Kampagne auf („Heiz-Hammer“), einige andere Medien stiegen ein. Den Grünen schadete zunehmend der in der Öffentlichkeit verbreitete Eindruck, es werde praxisferne und unsoziale Politik von oben herab betrieben. Im Jahr 2023 kehrte zudem das Flüchtlingsthema zurück. Die Flüchtlingszahlen stiegen auf 350.000, so viele wie seit dem Jahr 2016 nicht mehr. Wir wissen, dass unsere Wählerinnen und Wähler bei diesem Thema etwa zur Hälfte einen liberalen und zur anderen Hälfte einen schärferen Umgang erwarten. Als Grüne haben wir uns sehr schwergetan, einen klar erkennbaren Kurs zu finden. Wir stehen für das Prinzip „Humanität und Ordnung“. In der Breite der Gesellschaft ist das, was wir unter „Ordnung“ verstehen, nicht geläufig und nehmen uns vor allem mit dem wahr, was wir an Maßnahmen zur Begrenzung von Zuzug und an Konsequenzen bei Ablehnung von Asylanträgen ablehnen.

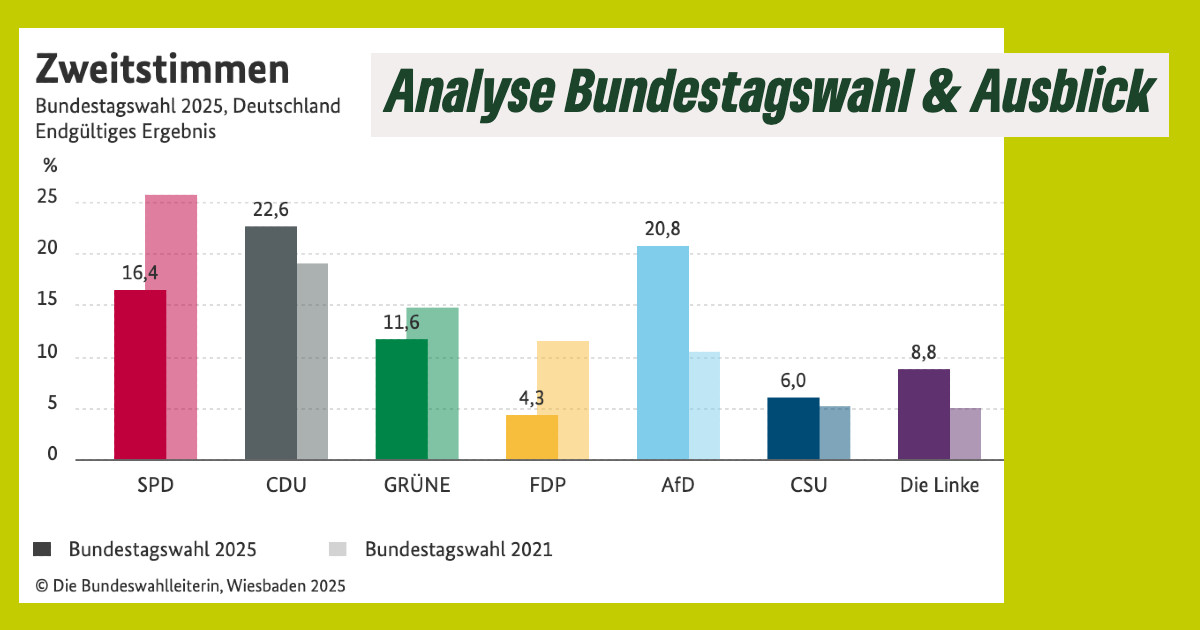

- Die Ampel-Koalition wurde insbesondere über den Streit wahrgenommen. Dabei war die Koalition durchaus erfolgreich[1]. Zunächst wurden ausschließlich SPD und FDP in der politischen Stimmung abgestraft. Bei der SPD lag dies vor allem am schwachen Führungsstil des Kanzlers und bei der FDP an der destruktiven Haltung. Zunehmend waren jedoch auch die Grünen von der schlechten Stimmung betroffen (siehe Punkt 1). Die drei Ampelparteien verloren bei der Bundestagswahl zusammen 30 Prozentpunkte. Davon landeten nur fünf bei den Unionsparteien. „Destruktiver Streit und Opposition innerhalb der Regierung wird bestraft.“[2]

- In der Sinus-Milieu-Studie wurden 10 gesellschaftliche Gruppen gebildet und deren Wahlverhalten im Vergleich zu dem dreieinhalb Jahre zuvor verglichen. Als Grüne konnten wir einzig in der Gruppe des „Postmateriellen Milieus“ zulegen (plus 11 Punkte auf 34 Prozent). Es handelt sich um die engagiert-souveräne Bildungselite, der Selbstentfaltung und Gemeinwohlorientierung am Herzen liegt. Stark geblieben, aber von 28 auf 19 Prozent verloren haben wir im „Neo-ökologischen Milieu“ der umweltorientierten Gesellschaftskritiker. Am stärksten verloren haben wir im „Expeditiven Milieu“ (von 29 auf 13 Prozent), das als kreativ, individuell und weltoffen gilt. Das Fraunhofer-Institut schreibt dazu: „Die Grünen sind wieder eine Milieupartei par excellence“ und verweist darauf, dass wir in den Milieus der Mitte unter die Fünf-Prozent-Hürde gefallen sind. Besonders schlecht schneiden wir in den modernisierungsskeptischen Milieus ab.

- Die neue schwarz-rote Koalition startet denkbar ungünstig in ihre gemeinsame Regierungszeit. Die Union war erkennbar schlecht auf die Verhandlungen vorbereitet, Wahlverspreche galten nicht mehr (Schuldenbremse, Atomenergie), wochenlang wurde über Personal diskutiert, bei der Union schien niemand das Wirtschaftsministerium führen zu wollen und kaum war die Tinte unter Koalitionsvertrag trocken, begann schon der Streit um so manche Auslegungen (Mindestlohn etc). Die Union verlor seit der Bundestagswahl laut Umfragen drei Punkte, während die AfD in kürzester Zeit um fünf Punkte auf Rekordumfragewerte zulegte. In normalen Zeiten könnte sich die Opposition über Schwächen der zukünftigen Regierung freuen und diese als Steilvorlage für sich nutzen. Doch in diesen Zeiten der enormen Verunsicherungen führt dies zu massiven Vertrauensverlusten in die Demokratie und die Handlungsfähigkeit demokratischer Parteien – und erfasst auch die demokratischen Oppositionsparteien („Die lügen doch alle“).

- Als Grüne sollten wir einen konstruktiven Oppositionskurs führen und uns nicht unter Druck durch die (lauten) anderen Oppositionsparteien unter Druck setzen lassen. Die Oppositionszeit sollte genutzt werden, um dort zuzustimmen, wo wir etwas für richtig halten und (ggf. mit scharfer Kritik) abzulehnen, was wir für falsch halten. Zugleich sollten wir die Zeit nutzen, um unsere inhaltlichen Konzepte weiterzuentwickeln und ministrables Personal aufzubauen. Wir sollten also daran arbeiten, dass es mit der nächsten Bundestagswahl einen Regierungswechsel mit starken Grünen, die sich gut aufs Regieren vorbereitet haben, geben wird. Wichtig bleibt, dass wir unsere Kommunikation weiter verbessern und insbesondere auch die Präsenzen in den sozialen Netzwerken ausbauen.

Diese Analyse ist als Ergänzung zu diesem Text zu sehen: https://www.matthias-gastel.de/bereit-zu-konstruktiver-opposition/

Hier noch eine Bilanz der letzten dreieinhalb Jahren aus verkehrs-/bahnpolitischer Sicht: https://www.matthias-gastel.de/erfolge-fuer-die-bahn-wichtige-aufgaben-bleiben/

[1] Von den 414 im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben wurden in der verkürzten Regierungszeit 250 Vorhaben (60%) umgesetzt, 139 (34%) befanden sich in Umsetzung und lediglich 25 (6%) waren nicht erkennbar. Die meisten Maßnahmen fanden im Bereich des Klimaschutzes, gefolgt von Freiheit/Sicherheit und dann der sozialen Sicherheit statt. Quelle: Handelsblatt-Statistik

[2] Quelle: Bertelsmann-Stiftung.