28.05.2019

Studie: Begrenzte Handlungsbereitschaft

Eine Befragung durch das Institut für Demoskopie zum Thema „Mobilität und Klimaschutz“ brachte einige sehr interessante Ergebnisse zutage.

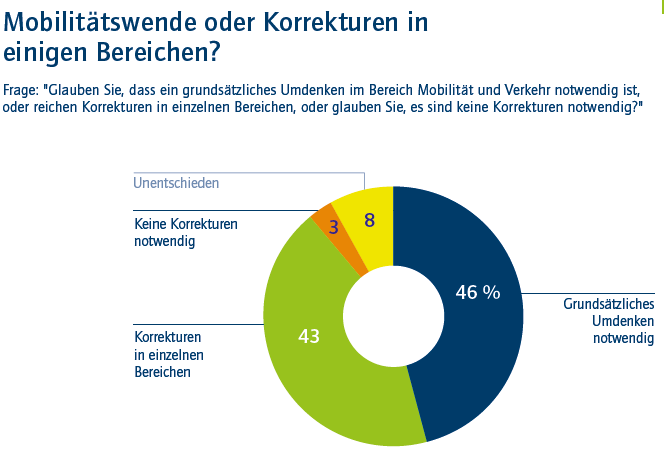

Diese Ergebnisse der Befragung von 1.301 Personen ab 16 Jahren zeigen einen deutlichen Bedeutungszuwachs des Klimaschutzes. Machten sich im Januar 2017 noch 37 Prozent der Befragten Sorgen über den Klimawandel, so stieg dieser Wert über 49 Prozent (Dezember 2017) und 51 Prozent (in 2018) auf nunmehr 61 Prozent. 51 Prozent sind der Meinung, dass zu wenig für den Klimaschutz getan wird („Eher zu viel“: 15%). Als wichtigste Maßnahmen werden genannt: Regelwälder schützen und aufforsten (73 Prozent), öffentlichen Nahverkehr ausbauen (70 Prozent), schadstofffreie Antriebssysteme für Lkw und Autos (68 Prozent), Güterverkehr auf Schiene und Wasserwege verlagern (68 Prozent). Auffällig ist, dass die Maßnahmen, die für viele der Befragten Einschränkungen bedeuten würden, seltener genannt werden: Weniger Auto fahren (47 Prozent), Flugverkehr einschränken (44 Prozent) und Tempolimit auf Autobahnen (40 Prozent). Insofern ist es nur folgerichtig, dass eine Mehrheit (54 Prozent) davon ausgeht, im Verkehrssektor lasse sich die Klimabelastung nur „etwas“ reduzieren und nur eine knappe relative Mehrheit von 46 Prozent ein „grundsätzliches Umdenken“ im Verkehr für notwendig hält, während 43 Prozent der befragten „Korrekturen in einzelnen Bereichen“ für ausreichend hält.

Die größten Probleme wiederum sehen die Befragten durch „zu viele Staus“ (82 Prozent), überlastete Innenstädte (77 Prozent). Mit größeren Abständen folgen die Luftverschmutzung (64 Prozent) und die Lärmbelastung (62 Prozent). Konkrete Maßnahmen finden vielfach keine sonderlich große Unterstützung. So wünschen sich nur 34 Prozent Autos mit E‑Antrieb und je 25 Prozent autofreie Innenstädte sowie eine vermehrte gemeinschaftliche Autonutzung. Deutliche Zustimmungswerte finden wiederum nur der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und außerdem „intelligente Ampelschaltungen“. Dazu passt einmal mehr, dass 47 Prozent der Befragten glauben, man könne die Umweltbelastung alleine durch „umweltfreundliche Antriebsarten und Verkehrsmittel“ deutlich reduzieren und nur 37 Prozent davon ausgehen, die Menschen müssten sich einschränken. Im Ergebnis heißt dies: Das Bewusstsein dafür, dass sich etwas ändern muss, ist sehr hoch. Die Bereitschaft, Änderungen bei sich selber vorzunehmen, ist geringer. Das unterstreichen auch die Aussagen darüber, was für die eigene Mobilität besonders wichtig ist. Weit vorne landet die „Flexibilität und Unabhängigkeit“ (82 Prozent). „Verlässlichkeit und Planbarkeit“, „Sicherheit“ sowie „Schnelligkeit“ folgen (71 bis 66 Prozent). Die Kosten der Mobilität spielen schon keine herausragend große Rolle mehr (54 Prozent) und die „Umweltfreundlichkeit“ rangiert noch weiter hinten (30 Prozent). „Dass ich nebenbei etwas machen kann, z. B. arbeiten oder lesen“ – ein typischer Vorteil öffentlicher Verkehrsmittel – landet mit nur 11 Prozent weit hinten in der Prioritätenliste.

Die Fragen nach der Nutzungsfrequenz bergen keine Überraschungen. Das Auto nutzen 53 Prozent der Befragten täglich oder gar mehrfach täglich („Es ist am bequemsten, das Auto zu benutzen“ sagen 54 aller Befragten und 58 Prozent der Berufstätigen). 17 Prozent nutzen das Fahrrad und 16 Prozent den öffentlichen Nahverkehr mindestens einmal täglich. Der Stellenwert des Autos auf dem Land ist wesentlich ausgeprägter als in den Städten (63 zu 38 Prozent). Beim Fahrrad ist die Tendenz umgekehrt (13 zu 20 Prozent), ebenso beim öffentlichen Nahverkehr (7 zu 23 Prozent).

Auch bei den Antworten auf die Fragen zum E‑Auto ist überwiegend Altbekanntes zu vernehmen. Für 60 Prozent der Befragten käme ein solches nicht in Frage, für 21 Prozent durchaus und fast jeder Fünfte ist noch unentschlossen. Die am häufigsten genannten Vorbehalte sind die Anschaffungskosten (74 Prozent), die Reichweite (66 Prozent) und der Mangel an Ladestellen (60 Prozent) sowie die zu lange Ladedauer (54 Prozent).